事情的起源有些许离谱,得从我无意间被多抓鱼推了一本0-10岁儿童心理启蒙绘本说起,书名非常简单粗暴,叫《劈里啪啦打屁股》:

起初我以为是不是我误会了什么:打屁股?嗯?什么打屁股?是我想象的那种打屁股吗?会越打越兴奋,越打越快♂乐吗?

怀着好奇我打开了豆瓣,结果瞄了一眼书评,发现还真是。

寥寥18条短评里,简直堪称全国SM爱好者五湖四海来相会,热评第一说这是“抖M的幼儿普及本”,第二说“哈哈哈哈好SM”,仔细品味,甚至好像还混入了一个读完后顿悟为啥有人喜欢被虐的s:

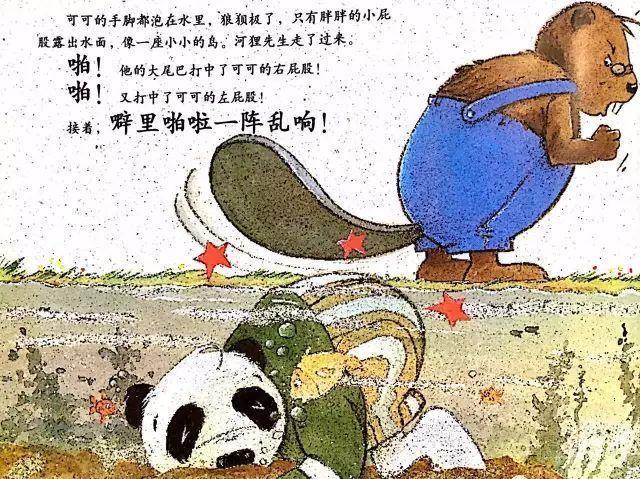

本以为是不是存在什么误会,结果翻开内页后,发现故事确实就和我想象的一模一样:

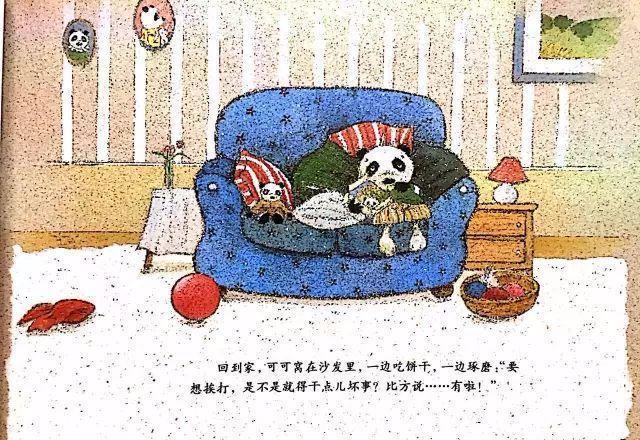

从前,有一只熊猫,他很想被打屁股,于是去找来森林里所有的长辈打他屁股,但大家都觉得这个请求有些许hentai,拒绝了他,但他依旧坚持不懈地想被打屁股。

因为没人愿意打他屁股,他甚至一度陷入不被理解的悲伤感到孤独。

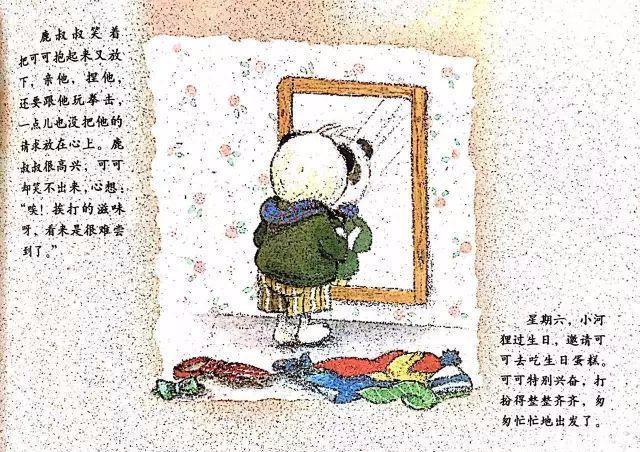

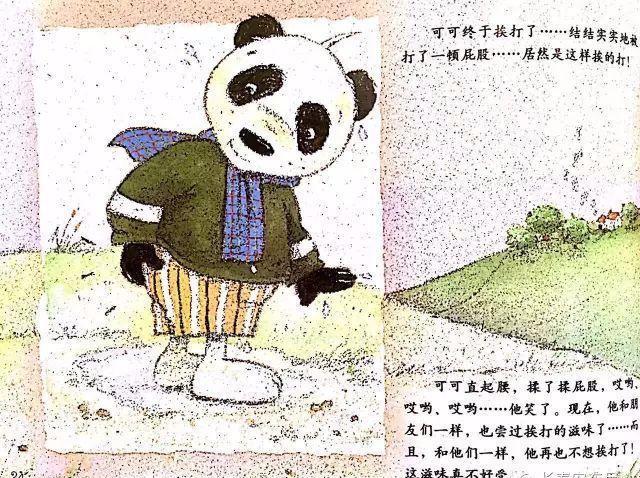

最终,在他不小心破坏河狸的独木桥后,幼齿熊猫终于被胡茬大叔狠狠摁在河道里一边窒息一边狠狠打了屁股,摸着自己肿起来像面包一样的小红屁股,幼齿小熊终于幸福的笑了起来:

但其实小熊猫想被打屁股并不是想体验sm,只是想体验被打而已,好与不好的经历都是一种生命体验

作为一名自以为对亚文化还算通透的亚逼,尽管我能理解为啥打屁股很爽,但当我看到这样一个SM甜品小品出现在3-6岁儿童绘本时,我的内心还是受到极大冲击。

现在的童书绘本,思想意识和性教育启蒙都已经这么超前、甚至是超纲了吗?

怀揣好奇,我干脆顺着《劈里啪啦打屁股》的AI荐书,又一口气翻了几本书名略显奇怪的童书绘本。

结果好家伙,不看不知道,一看我才被打开了新世界的大门——

童书里的儿童行为古怪,但也是天才哲学家

我知道,猛然号召大家一起来看童书,尤其还是顺着这样一本打屁股之书开启阅读之旅,你们肯定会觉得有些不靠谱。

在这个时间就是金钱的年代,但凡有一些碎片时间,大家都争先恐后会打开知乎豆瓣或者电影书籍,想尽可能吸收一些高级的知识来武装自己,来避免在和朋友或者同事闲聊时露出马脚。

大家都想成为更好的人,成为学识渊博的人,虽然总是调侃“知识分子”或者“亚逼”是骂人的词汇,但从行动来看,每个人又都在不停为了成为这样的人而包装自己。

说白了,就是害怕无知,因为无知意味着随时可能被支配,而人类天生向往着自由。

童书可能是最不被成年人看好的那一类书籍,毕竟“绘本”意味着花几十块钱买来的一本书里面最多都是些童趣插图,远远没有文字传达高密度信息量那般实惠。

随便一本绘本就要二三十(还是二手书),就薄薄几页,翻完就没了,天知道我这一地童书花了多少钱,写这选题一半都是为了报销

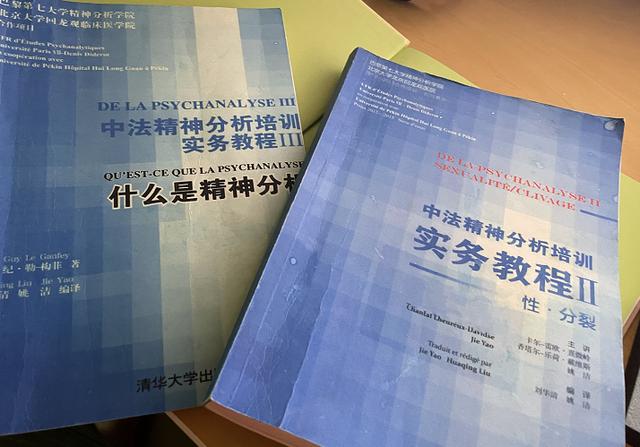

一开始我也是抱着如此念头打开了第一本绘本,但很快我就彻底颠覆了这样的念头,因为我发现原来我看了整整三本《中法精神分析实物教程》里的干货或者哲学思想,居然在童书里都能找到一模一样的答案,而且不需要我费尽大脑去理解,只要看几副插图就能瞬间对人生大彻大悟。

困扰成年人高深的哲思问题,绘本用两幅画就能说明白

爱情是困扰所有成年人生活最大的难题之一,因为实在是太他妈难了,所以华语流行乐坛从几十年前就唱苦情情歌唱到了今天,所以直到今天都有无数人因为失恋而落泪甚至去自杀。

尤其是近几年,年轻人为了更好理解到底什么他妈的才是他妈的爱情,更是提出了用“亲密关系”这个词来替换“恋爱”二字,试图从词根上来解构爱情,来更深入的探讨人与人到底该怎么能一直在一起不分开。

但其实困扰两个人在一起的原因有时候特几把简单,绕来绕去无非是那几句:

“你到底爱不爱我,你到底有多爱我,我是不是你最爱的人。”华语流行金曲《我是不是你最疼爱的人》深刻诠释了这一主题,全中国没人不会唱,但我敢打包票,每个追问对象这句话的人最后绝对恋爱都不得house的必分手。

至于为什么问出“你是不是最爱我”这句话会是一场悲剧,原因很复杂。

前段时间我朋友推荐我去在一套蓝皮书里找答案,她忽悠我这套书语言非常接地气,绝对是故事会级别的心理学书籍,结果我愣是看了整整一个月,为了理解当中术语还买了哲学辞典,最后终于弄明白当中原理时已经心累到近五年都不想再触碰亲密关系。

从封面被我暴揍到都是褶皱的印记,我想你们应该能猜出来我和这套书之间到底曾有多么苦大仇深的一段阅读经历

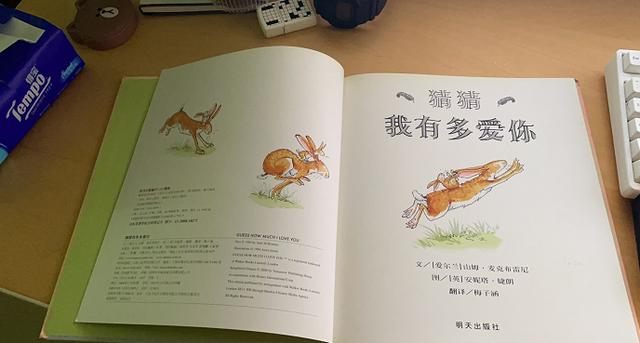

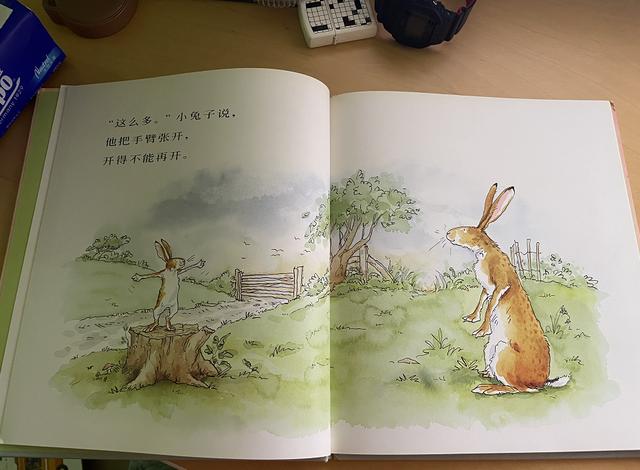

但在一本叫《猜猜我有多爱你》的绘本里,作者却用两只兔子完美诠释了亲密关系中关于爱或不爱这一永恒无解的主题。

故事非常简单,兔子老爹有一天带着小兔子出去玩,小兔子突然要老爹好好听自己提一个问题,他要老爹“猜猜我有多爱你?”

面对这个问题,兔子老爹直言根本回答不了,但还没等他开口讲大道理为啥不行,小兔子就主动张开了双臂,把爪子撑开到不能再撑开哪怕一寸的状态,告诉老爹:

“这么多!”,我爱你足足有这么多!

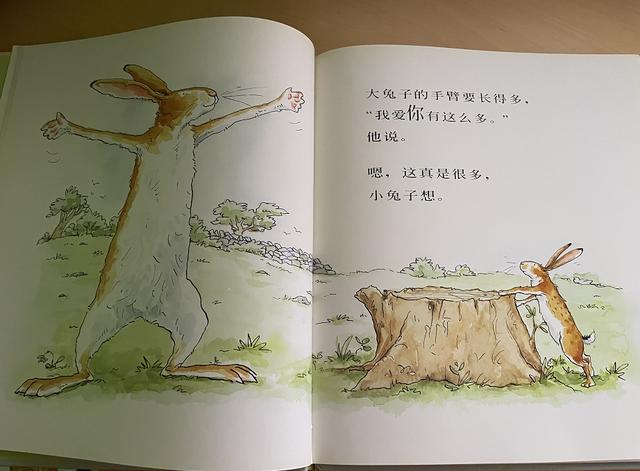

兔子老爹看到后乐开了花,他一下就明白了小兔子到底有多么爱自己,但是他比小兔子更高更壮,当然臂膀张开后也更大——

所以当老爹站起身来也把双臂撑开很大很大再无法多一寸时,小兔子惊呆了,他想“哇,这的确是很多,而且看起来比我爱老爹的爱还要多!”

为了证明自己比老爹爱自己还要爱老爹,小兔子接下来只好竭尽所能用自己的身体,和老爹展开了一场爱的较量。

他先是站起来把手伸高,说自己手举着有多高就有多爱兔子老爹,但老爹随便一抬手,手就比他高很多很多;他又想通过弹跳有多高来证明自己更爱老爹,但还是比不过兔爹一蹦三尺高;最后小兔子发掘了身体全部潜能都无法证明自己更爱老爹后,终于急眼了。

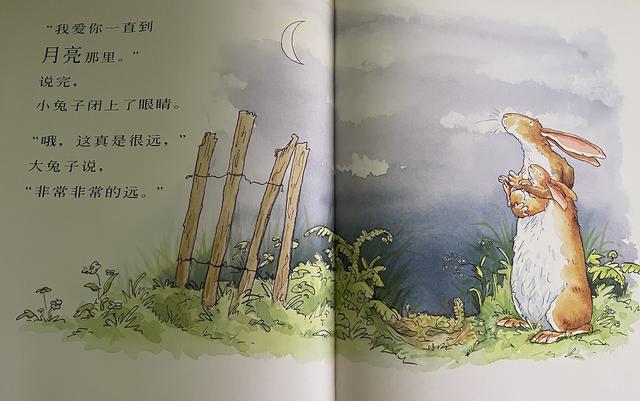

小兔子看着月亮,心想这月亮远在天边远的都快照不亮黑夜了,想必是很远很远的距离吧?于是他特自信告诉老爹:“我爱你一直到月亮那里!”

说完他就立刻睡着了,以为这下自己肯定赢定了。

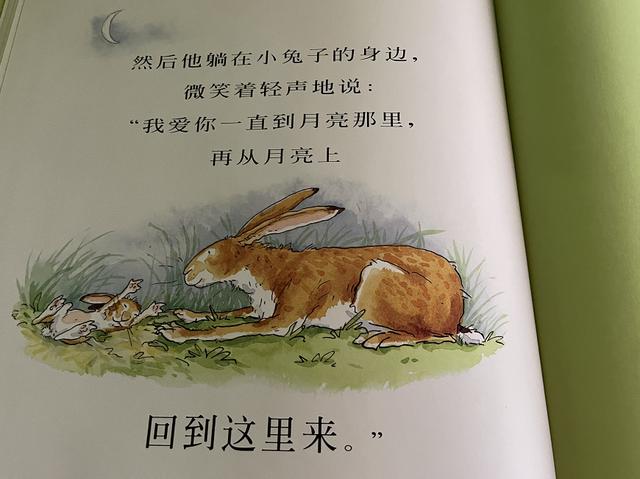

但没想到兔爹却在他睡着后又悄悄耳语了一句:“我爱你一直到月亮那里,再从月亮上回到这里来!”

一瞬间,兔爹就这样用语言轻易KO了小兔子对爱极致的描写,用实际行动证明了一个成年人们都忽略掉的朴实道理:

如果爱是能够被语言衡量的东西,那么只要掌握诡辩的技巧,爱就会沦为一场永远没有答案的较量。

当时看完这本书,我第一反应是后悔没有早点读到,最好是我童年爱的启蒙时就能看到它,这样也不至于长大后我的eeeeeex们(此处是随手乱e),都是因为我一直逼问她们到底是不是最爱我而分开。

说真的,写下这些话的时候我已经和自己和解了,今后我不会再提出“到底好朋友对你更重要还是我对你更重要”这样的蠢问题了,但想到曾经自己不但会和前任朋友吃醋、甚至和前任猫吃醋的剧情,我还是会忍不住笑喷。

也别光笑我,又不是只有我一个绝世孤品是这样的奇葩,随手打开百度冲冲浪,全网不仅多的就是吃猫醋的人,没准你再把猫换成其他任何东西都能找到人类迷惑吃醋行为大赏的证据。

绘本治愈人心的秘密,是背后那群真正大智若愚的作者

可能一开始接触童书绘本的人都会有一种错觉,就是童书绘本一定很好创作,毕竟按照传统逻辑,从0到1很难,但在通透掌握真理后化繁为简反而只需要少说几句话就行。

但实际上,世界上可能只有三类人可以成为真正优秀的童书绘本作者:

反社会人格疯子,一流的儿童心理学家(教育学家都不行),以及天赋异禀的艺术家。

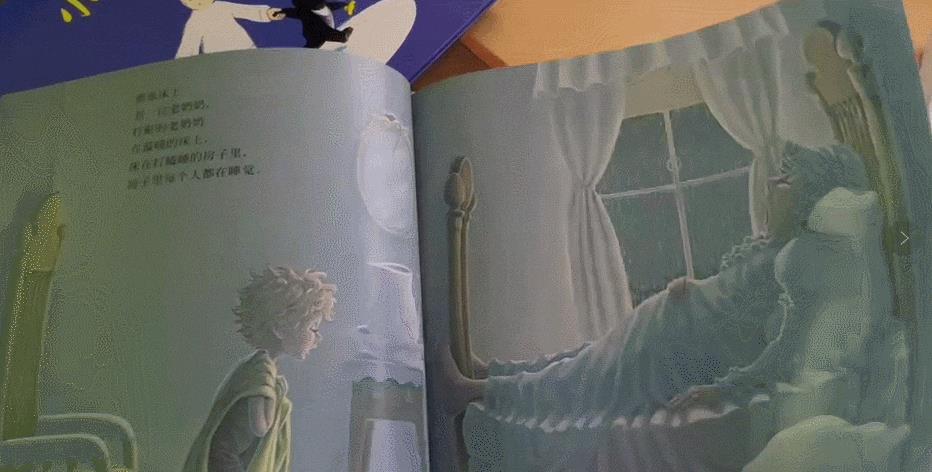

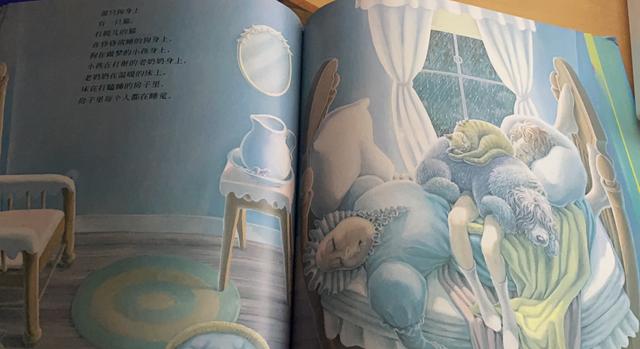

想知道原因不妨随手翻开一本《打瞌睡的房子》,你会发现这本书几乎没有书名剧情可言,从第一页到最后一页,无非是床上从一个睡觉的老太婆,变成了陆续赶来叠罗汉睡觉的一堆碳基生物,一旁文字除了念经一样告诉你又有谁来睡觉外便毫无意义。

然而就是这样一本看似空洞至极的童书,作者伍德却用了整整三个月的时间一遍遍推翻重写才完成:

为何如此艰难又耗费时间心力?

首先,想要完成这样一本画风精美的绘本,光靠用手绘板或者ipad是很难完成的任务。国内外童书价格始终保持高昂的原因之一,便是为了尽可能使画面细腻,作者往往需要先用油画或者彩铅等颜料先在现实里进行创作,这样才能保证翻版印刷后的成品足够灵动。

像《打瞌睡的房子》这样的作品,在剧情和脚本都几近于无的情况下,想要给孩子传达雨天全家人一起睡觉的治愈之情,就必须要在画面上多耗费心思:

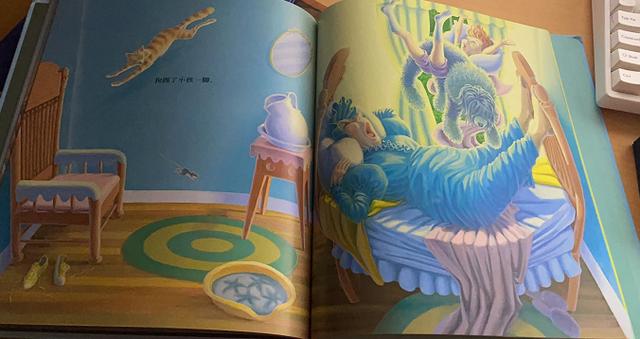

比如想要传达一家人睡醒后的欢愉情绪又不能直说,就最好在绘画整体色调上下功夫,让先前的冷色调变成金灿灿的背景,无需多言,大家都能感受到雨过天晴后的雀跃与梦醒后的焕然一新:

又比如说,全家人的苏醒也并非毫无理由或窗外一道突兀的惊雷,而是由一只先前完全隐蔽的跳蚤在暗中推动了剧情。

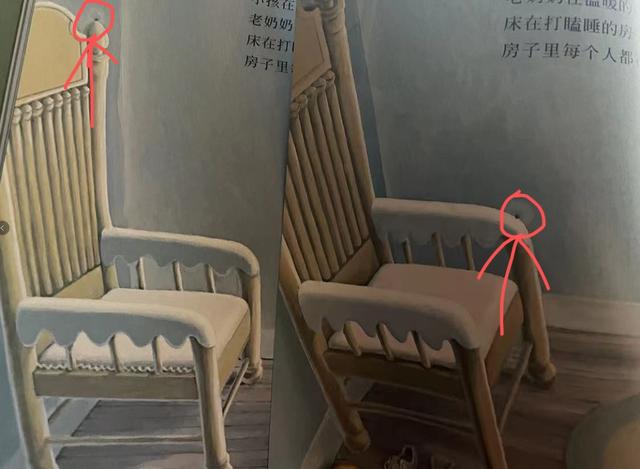

仔细看才会发现,原来一开始小狗小猫小男孩都赶去奶奶身上一起呼呼大睡时,那只咬醒全部人的跳蚤,其实老早就已经出镜在了最开始几页。它先是从椅子后面出现,再以一个小黑点的形式过渡到了画面正中心,最后成为了这段睡觉故事高潮部分的主人公。

用最意想不到又需要孩子们沉浸阅读才能想到的方式推动剧情,这正是评价一本童书是否浪漫的依据之一,所以说,想成为优秀的童书创作者,艺术天赋是必不可少的技能之一。

而另一方面,如何精准掌握儿童心理,也是考验绘本创作者们的一道关卡。

成年人长大后心智是变强了,但是100%也会变麻了,有时候很多哲学道理,明明我们小时候都明白,可偏偏是长大后却给忘了个一干二净。

比如小时候我们都知道,出去玩无论去哪里玩,把自己弄脏弄得一塌糊涂都是不可避免的事情。比如说去海边,再贵再干净的鞋子,也可能会不可避免的弄脏。而要想和路边的小狗亲亲抱抱快乐一把,就必须要接受小狗可能比自己还脏的事实。

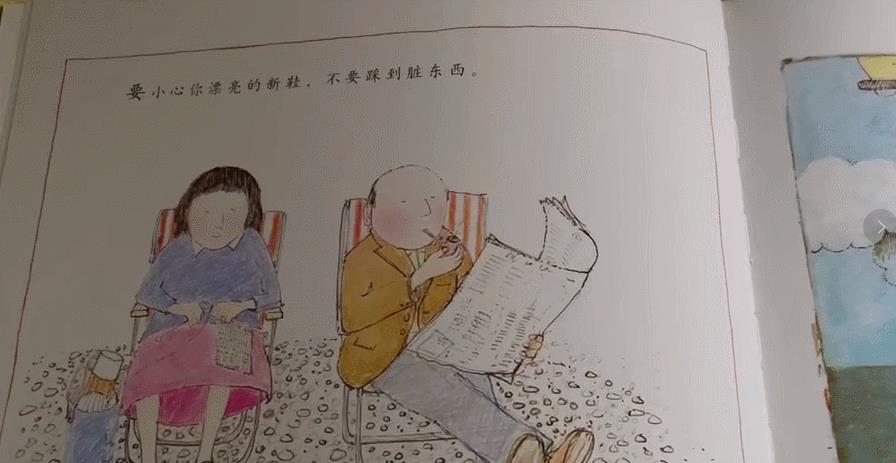

然而即便童年自己经历过这些冒险,但长大后为人父母时,许多成年人却还是会理所应当教育自己的孩子:“莎莉,新鞋不要踩到脏东西,那只狗太脏了不能摸...”

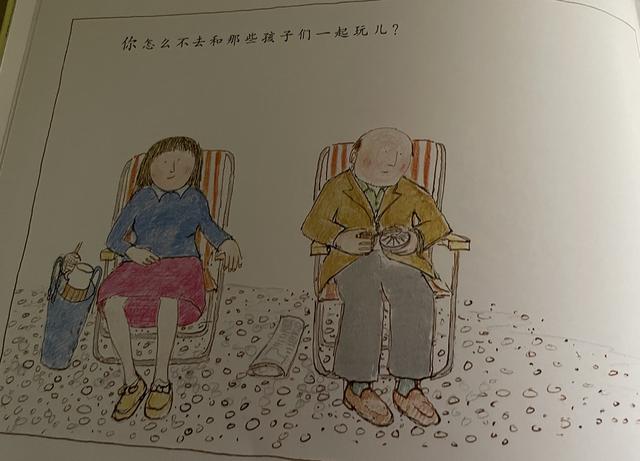

这就是绘本《莎莉,离水远一点》给孩子们讲的故事,说好要带莎莉去海边玩,结果父母只不过是换了个地方发呆睡午觉,不但没有陪莎莉玩,还禁止她一切活动后问她:

“为什么你不去和其他小朋友一起玩呀?”

哇,看到这的时候本来我都气炸了,童年PTSD直接浮出水面,心里暗骂这作者不是英国人么,怎么犯起蠢来全世界的父母都是一个样?

但如果故事仅仅停留在父母禁止莎莉出去玩,作者伯宁罕可能就不配当一个绘本作家了。

真正让《莎莉,离水远一点》这本书触动孩子心灵的点睛之笔,其实是绘本右侧开业以莎莉为主人公,讲的另一个充满幻想与奇异的冒险故事。

左侧是父母的故事,右侧是莎莉的故事

在右侧叙事里,尽管父母大概对莎莉说了一百个不字,但莎莉可是一个都没理会。

莎莉的故事

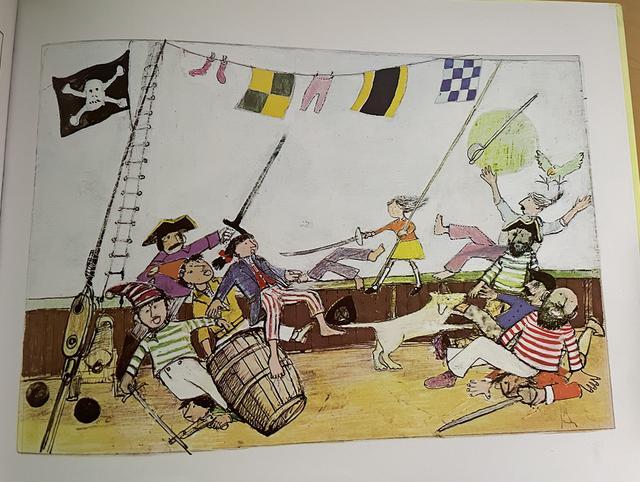

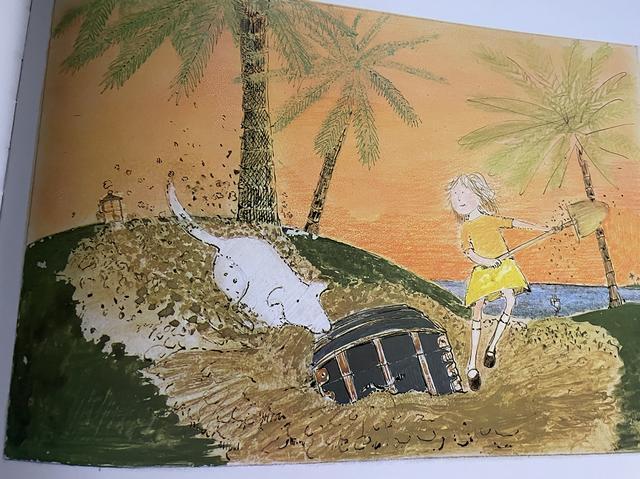

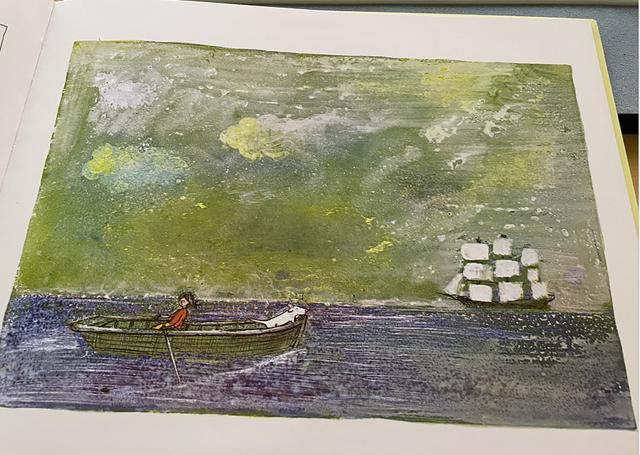

只见她呼风唤雨带上小白狗便跳上小船,向海盗船发起了一路追击。先是从天而降用一把利剑刺穿了海盗们群起而攻之的战线,再是趁乱夺走了海盗们的命根子——传奇藏宝图

在一片几里哇啦的咒骂里,她从容带着小白狗飞快撤退,并赶在太阳落山后、爸爸必须要带自己回家前找到了宝箱。

至于里面到底装满了什么宝物,我不会告诉你们的,想知道就自己去买来这本书看看,但我保证,至少莎莉看到后可是超级无敌大吃一惊。

最后看完这个故事,我从对莎莉父母的情绪也终于从愤怒转为了平静,我心想:

是呀,或许小时候我确实在探索世界时被我爸妈在条条框框里支配过,我那会也确实不爽,但谁说我就一定要听爸妈的话当个乖小孩才能活呢?

你看看莎莉,不听话又怎么样,爸妈最多再唠叨两句她,但关于这次冒险,她可是得到了整整一个大宝箱作为奖励啊!而且我现在早都长大了,莎莉都能去冒险,去叛逆,凭什么我不可以?

治愈往往就是这么简单,至少在看完结局后,我绝对承认自己被莎莉的绘本治愈了。

但也正是因为作者伯宁罕极其洞悉儿童心理,他才会意识到父母有时候的要求不但不合理还会伤害孩子心灵,才会为莎莉安排一次这样奇幻又经常的冒险来治愈每一个读者。

但如果他不懂小孩到底在想什么而仅仅是当一个教育者,哪怕他是一个教育专家,那也不过是莎莉老爹的升级版罢了。因为只有懂儿童心理的人才会想陪孩子一起玩,而一心钻研教育技术的人,更多想的不过是让孩子如何能乖乖听话,好给成年人给社会都减少一些麻烦罢了。

从这一点出发,想成为优秀的童书作者,当然要先成为最懂儿童心理的专家。

至于反社会人格疯子最适合写童书...哈哈,这只不过是我的自嘲罢了,因为正是因为人格有比较严重的障碍,我才接触到了童书,接触到了绘本,从而重新打开了儿童时期经历过种种挫折的生活视角,有机会重新审视自己遇到的伤害,并在过程中重新拥抱了治愈自己的机会。

不是每一本儿童绘本都强调快乐,但我希望你能快乐

当然,也不是每一本儿童绘本都主打开心快乐为创作的主题,有的童书一开头看起来就特别丧,代表作就有马克斯(不是马克思)创作的弗洛格成长系列。

在《青蛙弗洛格的成长故事》里,作者是这么介绍弗洛格的:

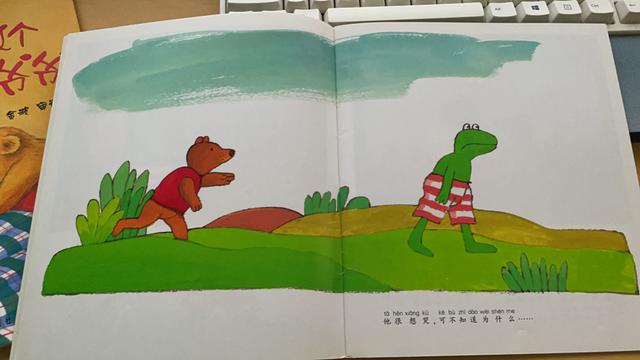

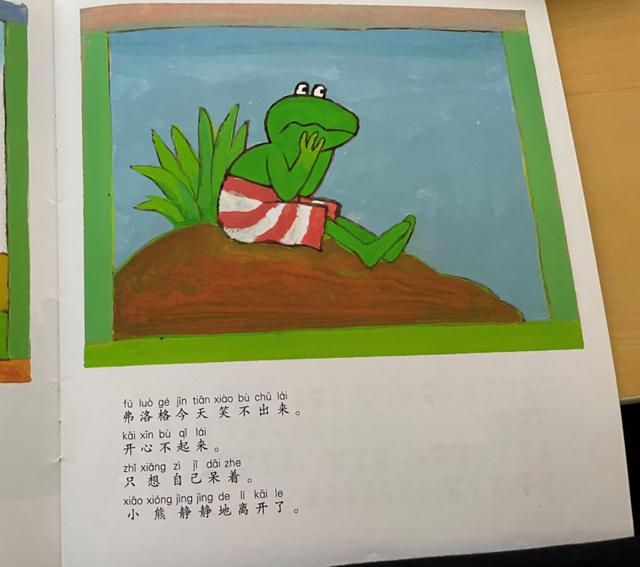

从出生开始,弗洛格就陷入了深沉的悲伤,他就总是一副司马脸,日复一日年复一年,每天早上都是如此。

起初我还有点想当然的同情弗洛格,以为他肯定是先天性得了点抑郁症啥的。

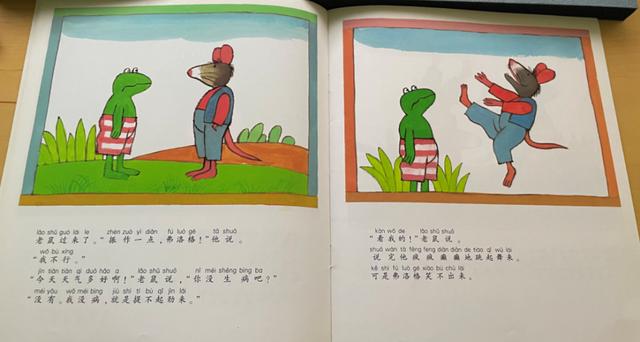

但后来我发现也没有,弗洛格心智健全,从来没有过任何自杀行为,他身边的每个人也都很爱他,小熊每天都会想抱抱他,而老鼠更是想方设法在他面前疯癫跳舞想要逗笑他。

但是这些都没用,弗洛格就像是一块油盐不进的石头,他就是不开心,每天唯一想做的事就是发呆。

将自己带入进老师或者小熊的视角,我甚至有一瞬间觉得弗洛格肯定是世界上最讨厌的那种青蛙。

他之所以讨厌不在于他做了什么,而在于他像是从来没有活过似的什么都不做,除了丧,就只是丧。

这种深沉的悲伤一度让我怀疑它绝逼是悲伤蛙表情包的原型,结果我后来查到发现就算不是原型,我也笃定弗洛格得和悲伤蛙起码沾点五六对染色体的亲戚。

作为读者,看到千方百计都无法让弗洛格开心后,我甚至产生了一丝迷の绝望,这种绝望一部分也来自于我的真实生活,因为现实里我的确是这样子:

经常莫名其妙的不开心,有钱不开心,没钱更不开心,甚至开心的时候都会为想到接下来会不开心而不开心。

有时候,我自己都狠费解,经常对着镜子问自己:

“碳酸狗啊碳酸狗,你到底他妈的为啥他妈的和弗洛格一样天天都他妈的不开心啊?”

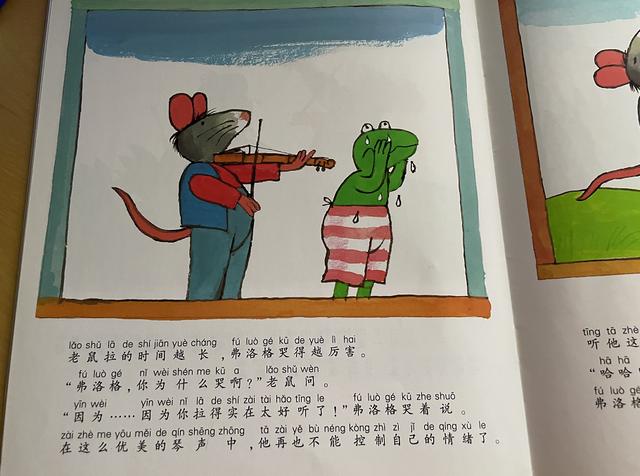

幸运的是,这些困扰我很久的emo心结,最终都在老鼠为弗洛格演奏小提琴时得到了解脱。

只听老鼠的琴声明明很动听,但弗洛格却还是在一旁止不住大颗大颗落下了眼泪,老鼠也慌了,问他到底为啥哭,弗洛格终于说出了心底的那句话:

“因为...你拉的实在是太好听了!”

万万没想到,弗洛格居然是因为太享受太快乐而感动落下了眼泪,老鼠一下子始料未及大笑了起来,见老鼠笑的这么开心,弗洛格也突然终于明白了自己为什么不开心!

原来,弗洛格总是哭泣,总是忧郁,并不是因为他感受不到快乐,恰恰是因为他实在是太快乐,但他又实在是太敏感而无法承受住这份快乐了。

就像是痒痒本来会让我们大笑,但如果一直不能挠一直痒痒,人就会痛苦大哭一样,又像是神经科学家们早已研究出“痛觉就是快感,疼痛会让脑下垂体分泌吗啡”一样,其实弗洛格也并非从未感到过快乐。

相反,他只是一个天生就比所有人都更加敏感的小孩,所以他总是能轻易的感受到快乐,轻易的和别人产生共情,轻易的大笑,又会轻易的大哭而陷入忧伤...

那一刻我突然便释然了,我意识到自己不开心其实并没有错,相反,我应该为自己的敏感感到一丝丝自豪与安慰才对。

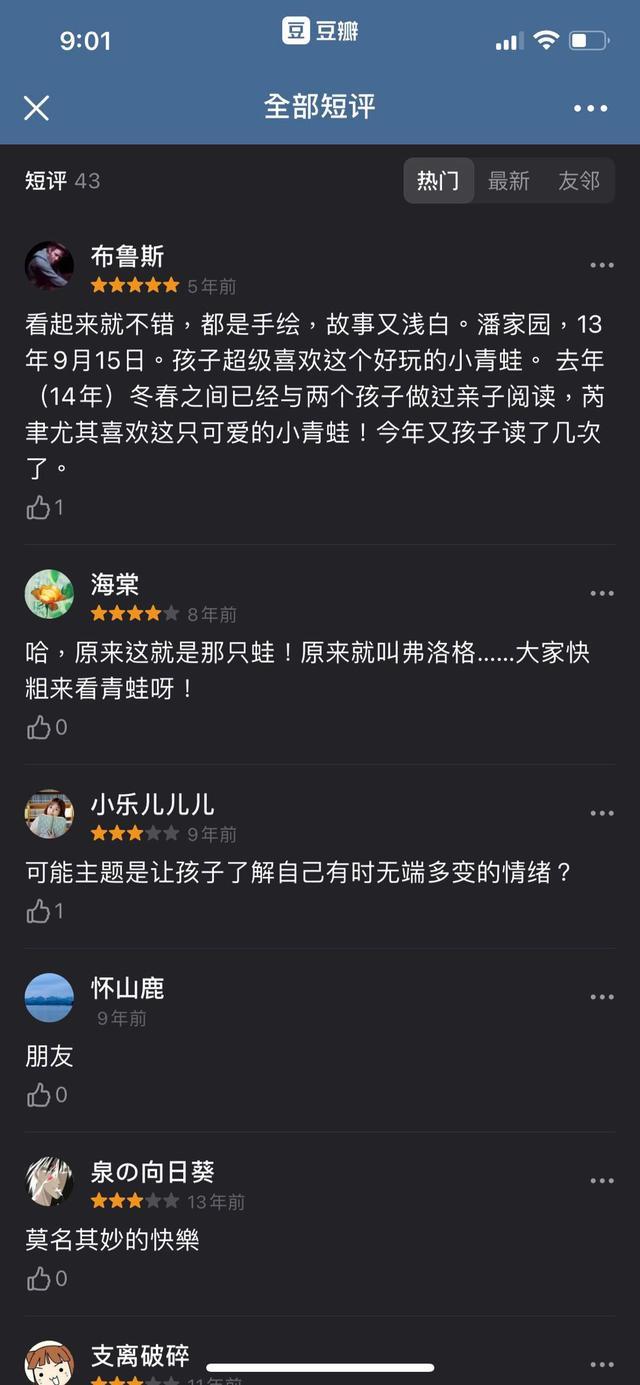

想到这,我当时立刻就去豆瓣为《难过的弗洛格》写下了书评:

在底下的评论区里,我还看到了几条11、13年前的书评,这本绘本并不是那么知名,所以寥寥43条评论里,许多都是跨越N年来相会的朋友。

但最让我感到欣喜的地方也在这里,尽管此时此刻,处在评论区的我们处于不同时空,但当我们都认识了一位叫弗洛格的朋友并和他一起参与过一次冒险后,我们却都不约而同抵达了共同的终点,并得到了治愈。

这就是绘本的力量。

无论你今年是二十岁还是五十岁,无论你是抑郁还是狂躁或者只是单纯为生活感到长久的无聊,但至少,在童年我们都曾无忧无虑的快乐过。

究竟是什么让我们越长大反而越不快乐,又是什么悄悄偷走了那些我们本来就会爱与被爱的能力?

这些问题的答案,无需我在此逼逼赖赖讲一堆大道理,真相都已经在童书里了。

当然,童书也不过是一种尽可能往回追溯童年的文艺创作。

生命的答案到头来其实早已写在我们降临世界最初的时刻,往后一生,我们的成长总是以遗忘掉一些珍贵的东西作为代价。而童书,正是带领我们重新走一遍生命之路,将这些遗失重新装入行囊之中,支撑我们能一步步走向更美好的未来。

发表评论