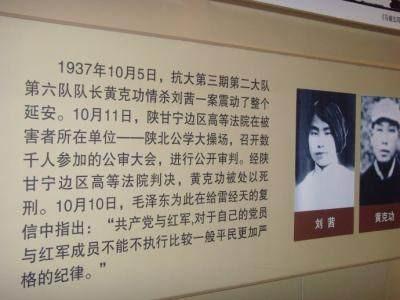

1937年10月12日,陕甘宁高等法院的刑场,红军将领黄克功因为枪杀女青年被判处死刑,就在将执行死刑的时候,快马送来了毛主席的信。

黄克功,江西南康人,1927年参加革命,1930年加入红军,不久后成为共产党员。

经历过井冈山斗争和二万五千里长征,且在长征中立过大功,年仅26岁,他已是功勋卓著的红军师团级干部。

黄克功的资格有多老,后来担任党和国家领导人的胡耀邦,被他叫“小胡”。

他被枪毙的时候,七七事变爆发刚刚三个月,全民抗战处在紧要关头,正是用人之际。

是什么原因,让边区在这个节骨眼上,枪毙一个能征善战的将领?

因为在一周前,黄克功枪杀了一位名叫刘茜的女青年。

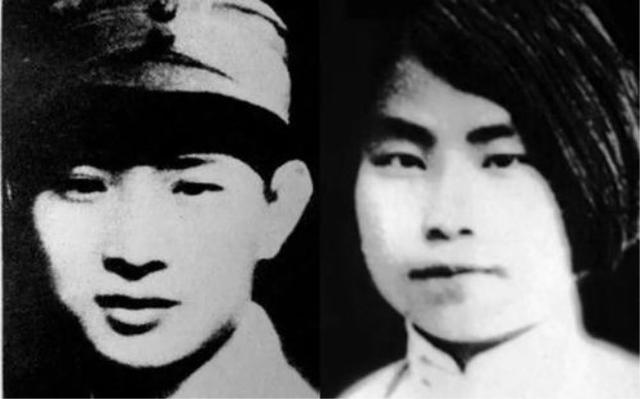

受害人刘茜,原名董秋月,山西定襄人,当时16岁,是个稚气未脱、充满青春活力的女孩。

民国时代的山西属于贫困地区,穷则思变,从那里走出来很多革命家。

小英雄刘胡兰是山西文水县人,10岁就参加革命,14岁死在敌人铡刀下。

华国锋夫人韩芝俊是山西五台人,12岁就参加革命,14岁就入党了。

所以在战争年代,山西青少年参加革命的人成千上万。

刘茜出身书香门第,父母都是知识分子,家境不错。但是她思想进步,在上中学的时候,就投身革命,是先锋队的负责人。

当时的延安,是革命圣地,是全中国进步青年都向往的地方。

卢沟桥事变爆发后,刘茜积极响应党的抗日号召,毅然告别父母,中断学业,决定奔向延安。

1937年8月,刘茜冒着生命危险,通过敌人的层层封锁线,终于实现自己的梦想,来到向往已久的延安。

来到延安后,同其他热血青年一样,她被安排到了抗日军政大学学习。

中国人民抗日军政大学,简称"抗大",是在抗日战争时期,由中国共产党创办的培养军事和政治干部的学校。它的前身是"西北抗日红军大学 ",1937年初改为此名。

常胜将军林彪曾经担任抗大校长 ,刘伯承任副校长,毛泽东任教育委员会主席,罗瑞卿为教育长,刘亚楼为训练部长。

只看看这些名单,就知道在这里学习的人,将来肯定会前途无量。

能在抗大担任教官的,更不是泛泛之辈。杀害刘茜的黄克功,就是抗大的一名教官,不过那时候不叫教官,叫队长。

而刘茜到了抗大之后,恰恰就被安排在黄克功任队长的第十五队。

就这样,两个人开始有了交集,命运也被“联系”在了一起。

那时延安年轻人多,不乏女学生,而且到这里的女青年,年龄大都在20岁以下,多数尚未结婚。

这些从全国各地来到延安的女青年,思想解放,热情奔放,大胆追求爱情。

黄克功20多岁,风华正茂、英俊洒脱,而且又是战功赫赫、经历传奇的长征干部,自然成为她们崇拜的偶像和心仪的对象。

刘茜是大家闺秀,落落大方、容貌姣好、活泼可爱,充满青春活力,也引起了黄克功的注意。

二人可以说是郎才女貌,非常般配。

因此,两人心里都有了好感,从相互欣赏到彼此爱慕。

宝塔山上,留下了他们的足迹;延河边山,回荡着他们的蜜语。

他们来往的信件,更是非常频繁,尽情挥洒着滚烫的爱意。

但是黄克功毕竟是一名军人,在枪林弹雨、刀光剑影中成长,性格刚毅和果断。而刘茜在知识分子家庭中长大,性格理性文静。

不同的经历和迥异的性格,让两人在恋爱、婚姻和家庭问题上,存在着一些不同的观点,甚至是势同水火。

后来,随着二人接触越多,相处越久,他们之间生活情趣、习惯爱好方面的不同就暴露得越彻底。

如此一来,两人在一起的时候,柔情蜜语越来越少,被无休止的争吵而替代。

但是黄克功是个军人,他以为只要自己爱着对方,只要两人在一起,就会相互适应,他相信爱可以解决一切问题。

但是刘茜对两人的未来没有信心,她对爱情充满幻想,她渴望的爱情是融洽、和谐、默契和共鸣,不能有一点瑕疵。

她觉得相守一生的人,结婚之前感情就应该是非常和谐的。

在给黄克功的一封信中,刘茜说道:

"将来的问题,将来再解决,你不要再急急地想结婚……"

"我希望我的爱人变成精神上的爱我者。"

在另一封信中,刘茜强调了爱情的共同基础,她写道:

"爱情不是建立在物质上的,而是意志认识的相同,你不应该用物质来供我,这是我拒绝你送我钱和用品的原因,希望你不要那般的来了,你无形中做了降低朋友的行为。"

对于夫妻在婚姻中的地位,刘茜认为:

"在合理的社会制度中,夫妻互相之间应该互不依靠,而是帮助!"

平心而论,这些“爱情理论”在现代人面前再也正常不过,大家都认可,但只会打仗的黄克功对此根本就不理解,而且在交流中也缺乏耐心。

刘茜对自己的同学董铁凤如此评价黄克功:

"他是那种一见面感觉不错,就要与你结婚的人。"

这一句定性太对了,说白了,黄克功就是那种枪林弹雨走出来的武夫军人,思想带有旧时代的烙印,并不尊重女性感受。

他的控制欲太强,大男子主义非常严重,不能容忍刘茜跟异性交往,总是疑神疑鬼。

而学校是个大集体,男女学生都有,异性之间免不了交往。

刘茜性格开朗,跟其他男性有较多的接触,比如一起交流课题,一起探讨问题,一块参加集体活动。

可是在黄克功看来,都是对爱情的不忠,是难以容忍的。

心里一旦这样想,就会疑神疑鬼、无端猜疑,认为刘茜感情不专一,“随处滥找爱人"。

刘茜曾告诉黄克功,她跟其他同学的感情很纯真,是同学之间的那种单纯友谊,一起游玩,一起打球,一起讨论,没有逾越界限,更没有什么不忠。

在她遇害后,有关部门进行调查后,的确并没有发现刘茜与其他男同志有感情上的过密来往。

她跟其他同学,只是工作关系,除了亲人,她与外面(白区)及其他人之间,也没有信件往来。

但是,黄克功并不相信刘茜,尤其是当两个人不在一起的时候,猜忌心就越来越重。

1937年9月,“抗大”的第十五队所有人员集体拨归到了新成立的陕北公学,黄克功很快被调回“抗大”转任其它队的队长,刘茜仍旧留在陕北公学学习。这样一来,两人接触少了,见面的机会也少了,黄克功对刘茜更不信任了。

当他看到刘茜与其他男同学有来往,便心怀嫉妒,认为刘茜冷落了自己,已经移情别恋,脚踩几只船。

他不但写信责备刘茜感情不专一,还迫切要求与刘茜立即结婚。

现代人都知道,谈恋爱也是一门艺术,你越抓得紧,对方会觉得压抑,越想挣脱,就像放风筝一样。

风筝飞向天空,只要手中牢牢握住那根风筝线足矣,千万不能把风筝整天关在家里或握在手里,这就需要给对方自由活动的空间,

让他去展翅翱翔,最后还是要回到自己的身边来。

爱情也好比捧着的细沙,谁若是想紧紧地把细沙攥在手中,结果总会事与愿违,让细沙从手指缝大量漏走。

这就需要设身处地的为对方着想,精心呵护爱情就要保证给对方留有自己的空间,有比较才有鉴别,自己的宽宏大量必然会让对方无比感激,最终还是会留到自己的手掌中。

但是黄克功的军人生涯和紧张的生活节奏,尤其是他的性格,决定了他没有时间和耐心去领悟,去豁达对待。

不要说他,即便是现在,在热恋中的人,又有多少人能理性对待分手?

无论如何,黄克功的举动是失败的,欲速则不达,起到了相反的效果。

刘茜无法接受他的专横,适应不了他的性格,两人的关系发生了微妙的变化。

或者说,刘茜打算放弃了。

她在给黄克功最后一封信中批评黄克功心胸狭隘,言语鲁莽,表示要中断关系。

黄克功看到来信后,爆了。

他在革命队伍中相对一帆风顺的经历和高高在上的地位,决定了自己面对这种“羞辱”时,拿得起放不下。

对此他恼羞成怒,丧失理智,认为“失恋是人生莫大的耻辱”。

他害怕别人议论他,不想成为失败者,觉得事情只能靠自己干脆利落地去解决。

可是他忘却了自己的身份,自己是一名共产党员,是革命队伍中的一员,肩负着拯救国家和民族的使命。

如果他冷静下来,仔细想想,就会有很多理由来推翻自己的决定。

但他把感情看得太重,陷于爱情的泥淖中不能自拔,萌生了杀害恋爱对象,借以发泄私愤的可怕念头。

要不怎么说冲动是魔鬼,会让自己做出悔恨终生的事。

10月5日晚饭后,冲动中的黄克功将一把勃朗宁手枪装进口袋,和“抗大”训练部干部黄志勇来到陕北公学。

他看到刘茜的时候,她正在跟几个同学在操场边锻炼,其中当然是有男同学。黄克功心里更加恼怒,提出要与刘茜单独谈一谈。

刘茜看黄克功脸色不好,本不想跟他去,但碍于面子,也无法拒绝。于是她只好离开同学,跟随黄克功走向河边。

结伴同行的黄志勇见他俩有私人话要说,便识趣地先行分手,回到学校。

这时,夜幕渐渐降临,四周静悄悄的。

两人在河边散步,黄克功开门见山,让刘茜跟自己马上结婚。

对于他的要求,刘茜以坚决的态度和严厉言辞断然表示抗拒。

听了刘茜的话,黄克功怒发冲冠、血往上涌,立刻失去了理智。

他拔出手枪对准刘茜:

“我再问你最后一遍,你到底愿不愿意跟我结婚?”

刘茜没有丝毫畏惧,年轻人当然要追求一个“真理”!她应该不是不怕死,而是认为黄克功这样的“老革命”,不会真的向自己开枪。

于是,悲剧发生了。

黄克功无情地扣动扳机,随着一声枪响,刘茜被击倒在地。

她当时简直惊呆了,立刻忍着伤痛,大声哭喊着救命。可是她的哭喊并没有唤醒黄克功,却让他像一头失控的狮子,更加疯狂。

他残暴地再次举枪朝刘茜的头部补了一枪。刘茜躺在地上,一动不动,十六岁的花季就这样毁灭。

看到刘茜停止了呼吸,黄克功头也不回离开了现场。

回到宿舍,他冷静地脱下外衣和鞋子,进行了反复清洗。

当然,他也没有忘记将杀人凶器、那把勃朗宁手枪擦拭干净,企图消除作案留下的证据。

除此之外,他还把刘茜过去给自己写的信改了日期。因为过去写信的时候,两人处于恋爱中,刘茜的信充满柔情蜜语。

他这样做,就是试图证明,刘茜死前两人关系一直很好,自己没有杀人动机。

10月6日清晨,刘茜的同窗好友董铁凤等见刘茜一夜未归,很自然会联想到黄克功。

可是当他们跑到黄克功的住处急切询问刘茜下落的时候,黄克功镇定自若,面不改色心不跳,说两人说了半小时的话,很快分手。

随后,有群众在河边发现了刘茜的尸体,赶快向陕北公学当局报告。

随即赶来的保卫人员,在当场捡获勃朗宁手枪弹壳两颗,弹头一颗,带回去送交上级检验。

经过检验,刘茜右肋下和左耳背各有一处枪伤,其中第二处贯穿脑部,导致刘茜直接死亡。

在革命圣地延安,进步学生竟然被革命干部枪杀,这个事件性质太恶劣了,影响非常大。

此事惊动了党中央,毛主席下令尽快破案,接到指示,延安保卫处夜以继日,开始侦破工作。

侦破工作开始的时候,进展并不那么顺利,有一定难度,黄克功是最后一个跟刘茜接触的人,作案嫌疑最大,应该从他查起,但是调查在这里却陷入僵局。

因为那个时期侦破技术相对落后,黄克功又是个反侦察能力很强的人,任凭专案组成员怎么问,黄克功一口咬定自己跟此事无关。

在此情况下,专案组改变思路,不再跟黄克功接触,决定从他身边的人开始找突破口。

如此一来果然有效,取得重大突破。

黄克功的警卫员谭如海向专案组反映,说自己的首长形迹可疑。

他发现首长天刚亮就爬上抗大六大队所在地凤凰山上的一垛高墙,心神不定地向城外河边眺望。

而且以前的时候,首长从不自己洗衣服,案发当天晚上,他却一反常态自己洗衣服,洗衣服的时间明显过长。

是摊牌的时候了。

落日如火一般在宝塔山上燃烧,保卫处首长罗瑞卿的心里,也燃起腾腾怒火,他翘首站在门外,跟胡耀邦和李兴国不约而同把目光投向远处。

远处,尘土飞扬,马蹄越来越近,来者正是黄克功。黄克功到了近前,动作干净利落地翻身下马,向罗瑞卿敬礼:“六大队黄克功,奉命回校!”

罗瑞卿目光如炬,审视着黄克功,把他看得浑身不自在。

但是他毕竟是一员老将,故作镇定地问:“有什么任务?”

罗瑞卿脸色突变,厉声说道:“把他的枪,下了!”

黄克功一听惊慌失措,急忙把手伸向腰间。

说时迟那时快,保卫处的徐时奎、王佐超从背后猛按住黄克功腰间,夺下勃郎宁手枪。

黄克功大声喊道:“你们这是干什么,我要申诉!”

罗瑞卿没有理睬,他接过手枪,卸下弹夹,看见了枪膛里淡烟灰色痕迹,闻到了呛人的火药味。

不一会,罗瑞卿抬起头,直视着黄克功足足有30秒。

突然,罗瑞卿厉声地问道:

“黄克功!你回答我,刘茜是不是你杀的?”

所有人目光都落到黄克功身上。黄克功摘下军帽,结结巴巴地说:

“是我。可是她.....她侮辱红军,说我是土匪……”

罗瑞卿怒斥道:“去申诉吧,向毛主席申诉。”

听了罗瑞卿的话,黄克功脸色陡变,像泄了气的皮球。

黄克功杀害刘茜的消息像长了翅膀一样,迅速传遍延安根据地。陕北公学校成仿吾校长办公室外,挤满了愤怒的男女学生,他们中的很多人与刘茜心意相通,感同身受:

“我们来延安是革命的,不是来送命的!”

学生们义愤填膺,打出了“严惩杀人凶手黄克功”的标语。

黄克功杀人事实清楚证据确凿,可是如何量刑,却成为一件棘手的事。

党中央把黄克功案件通告全党,延安各界开始了针对此案的大讨论。关于如何处置黄克功,党内外有两种意见。

一种是“法无可恕,情有可原,刀下留人,戴罪立功。”

他们的理由非常充分:

黄克功杀人属一时冲动,应该原谅。

再说,抗战爆发,正是用人之际,黄克功身经百战,屡立战功,让他上抗日前线带兵打仗,将功补过。

还有,国民党将领张灵甫1935年在西安枪杀了自己的妻子吴海兰,开始被判处死刑,二审被改判10年监禁。

在黄克功杀人案发生前不久,张灵甫却被从监狱里释放了。不久后,就到了王耀武的第74军第51师当了上校团长。

国民党能这样做,共产党为什么不能这样做?对自己人“人性化”一些?

因此,不少人持这种态度,党内请求毛泽东特赦黄克功的呼声不小。

但是更多人主张对黄克功处以极刑。

他们认为黄克功身为老革命、老红军、老共产党员,强迫未达婚龄的少女与其结婚,已属违反了婚姻法。

而且黄克功采取逼婚手段,更是违反了边区的婚姻自主原则。

再说,在国难当头的情况下,为了一己之私,丧心病狂地杀害革命同志,这无异点燃一把火,烧向边区,是党内的败类。

如果不杀他,边区群众不答应,延安的进步学生更不答应,国内其它党派、势力也都在观望,想看看边区政府的笑话。

杀还是不杀,只有党中央定夺了。

中央军委会议室内,军委干部和抗大、陕北公学负责人齐聚一堂,商讨如何处置黄克功。

毛泽东表示想听听大家的意见,让大家各抒己见。

陕北公学校长成仿吾说:“主席,学生们义愤填膺,黄克功敢杀女学生,让大家人人自危,不杀他,难平民愤!”

抗大负责人罗瑞卿说:“我们绝不袒护,按照军法论处。”

毛泽东在屋里来回踱步,一根接一根地抽烟,后来缓缓说道:

“抗大军官杀了人,军委的态度是必须严格执行军纪。此案应该交给边区高等法院,依法审理判决。”

大家听了主席的话,有些意外。

成仿吾说:“交给边区法院?主席您不管了?”

“成教授,我负责抗日的事,其它事情由法院处理。”毛泽东说。

成仿吾问:“问题是谁来审判?”

毛泽东:“董老(董必武)在西安和国民党谈判,谢老(谢觉哉)院长在兰州要两周后才能赶回来,让代理院长雷经天来当这审判庭的庭长。”

在监狱里的黄克功依旧非常乐观,没有感受到迫在眉睫的威胁。他对前来送饭的勤务兵说:“你帮我把行李晾一下,总有一天,还得送我上前线。”

“法院审判也只是走个过场。在西安枪杀老婆的那个张钟麟,改名叫张灵甫,让老蒋给放出来了。”

当然,他给毛泽东写的信件上也服软求饶:

“念我十年艰苦奋斗,一贯忠于党的路线,恕我犯罪一时,留我一条生命,以便将来为党尽最后一点忠。”

毛主席窑洞,美国记者安娜就黄克功案采访毛泽东,告知他中央电台已经广播了此案,把它称为延安的“桃色凶杀案”,认为边区军人“匪性不改”。

毛泽东长吸一口烟,神情凝重,语气坚定地说:

“共产党态度鲜明,绝不会包庇我党党员的任何犯罪行为,依法交边区法院公开审理。你们外国记者,也可以来监督审判!”

陕北公学院内,刘茜的葬礼正在举行,挽联上九个大字非常醒目:“严惩凶手,为刘茜昭雪”。

学生们围着棺材站成一圈,纷纷表示:“不审判黄克功,就不要下葬!”

学生代表、刘茜好友董铁凤说:“我们要参加陪审,公开监督。”

庭审前,雷经天将黄克功给主席的一封信转交到毛泽东的窑洞里,说到:

“主席,如果你批准他的申请,赦免他,一定要在公审之前告诉我,或者你到法庭上发表意见。”

临时大法庭设在陕北公学操场。

公审会场贴着《公审大会》会标,后面贴有马克思、列宁的画像。

台下人头攒动,延安各界群众团体至少有三千多人前来旁听。

随着审判人员一声“审判开始”,法庭鸦雀无声。

胡耀邦朗声宣读公诉书:

“鉴于黄克功目无纲纪,杀害革命青年刘茜,“应严肃革命的纪律,处以死刑,特提向法庭公判。”

公诉人起诉完毕,人未落座,群情激愤。

听众席上,刘茜好友董铁凤愤慨地发言:“黄克功杀人后伪造现场,捏造谎言,借机逃脱, 性质非常恶劣!”

“不能因为他立三次大功就法外开恩,功过应该分开,不能混为一谈,纵容他,就会有更多人草菅人命,他们要求黄克功为刘茜同学抵命!”

台下陕北公学的座位上再次掀起了怒潮,口号震耳欲聋:“为刘茜同学昭雪! 枪毙黄克功!”

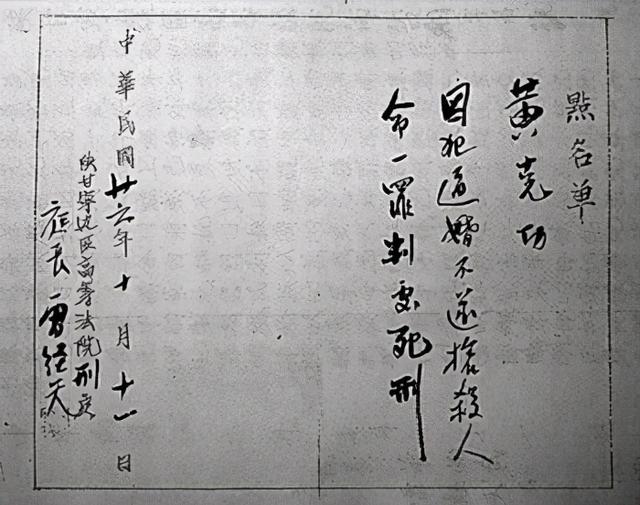

雷经天最终庄严地宣布了判处黄克功死刑并立即执行的判决。

随后,黄克功便跟着行刑队穿过坐在东北侧的人群,向刑场走去。

就在黄克功被推向刑场,行刑队员把手中抢高高举起的时候,一匹快马狂奔而来,骑马人将一封信交给了雷经天。

“毛主席的信!”消息像风一般传遍刑场,黑压压一片的人群出现了骚动。

黄克功在大概也听到了,他将目光投向雷经天,心中燃起一线希望。

大会主持人招手让黄克功回到原来的位置上,因为回信中建议要当着黄克功的面,在公审大会上宣读。

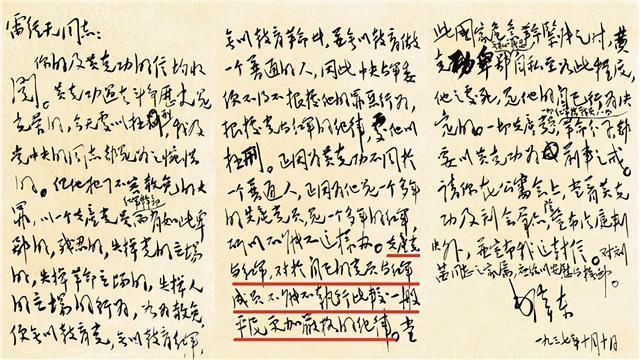

毛泽东的回信旗帜鲜明地支持了死刑判决,并提出让所有红军指战员都引以为戒。

听完毛泽东的信,黄克功绝望地低下了头,随即被执行枪决。

这枪声响彻延安,传遍全中国,它彰显了陕甘宁边区革命根据地法制的公正性,有力地粉碎了各种针对边区政府的谣言,奠定了我党在全国人民心中的威信。

","

发表评论